DX人材育成、生産性を劇的向上!デジタル研修のアイクラウド

DX人材育成、生産性を劇的向上!デジタル研修のアイクラウド

生成AI時代を生き抜く組織へ変革。生成AIを企業に浸透させる生成AIリテラシー研修

株式会社アイクラウドの特徴

お打ち合わせにてご要望をお聞きし、貴社独自のカリキュラムにて講義が可能です。

オンラインライブ、対面講義のどちらでも実施可能。日程や形式など柔軟に対応いたします。

生成AIリテラシー研修はリスキリング助成対象。申請サポートにより費用面の負担を抑えられます。

生成AIリテラシーとは、生成AIを正しく安全に活用するための知識と判断力を指します。生成AIの仕組みや得意・不得意、倫理や法的側面を理解し、業務で効果的に使いこなす力を身につけることが重要です。

企業の生成AIリテラシー不足は生産性の低下や意思決定の遅れ、優秀な人材の流出などを招く可能性があります。日本では67.6〜76%の企業がDX人材の不足を実感しており、IPAの調査でも62.1%が人材不足に直面。背景には、デジタル人材の採用や育成の体制が整っていないという課題があります。

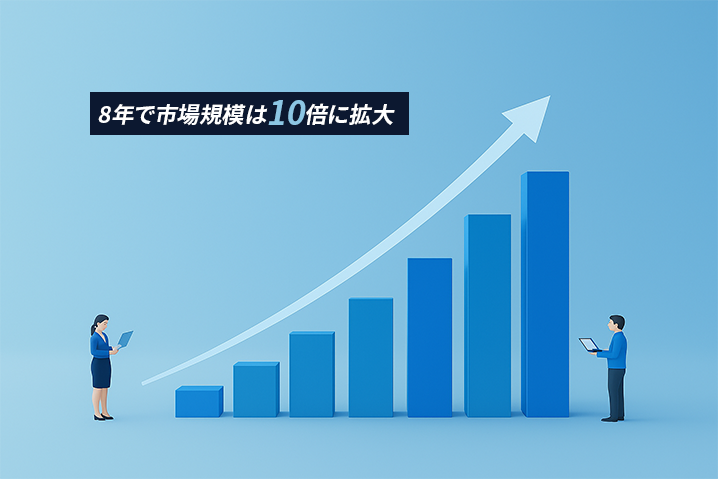

生成AI市場は今後ますます拡大し、2032年には現在の約10倍に達すると予測されています。2024年以降の成長は特に著しく、企業の導入や投資が一層進む見込みです。市場規模の急成長は、AI人材育成や活用の重要性をさらに高める要因となっています。

生成AIは急速に進化しており、私たちの生活や仕事に大きな影響を与えています。ビジネスパーソンとして、生成AIリテラシーを身につけ、

安全かつ効果的に活用することで、業務効率の向上やマーケティング戦略の立案、情報収集から会議議事録の要約まで、昨今、AI活用は企業人に必須の知識となっています。

生成AIの仕組みや役立つ場面を理解することで、適切な使い方ができ、業務への応用力が高まります。

生成AIの得意分野と限界を正しく把握し、業務における活用可能な範囲を明確にすることができます。

生成AIに潜むリスクや倫理的な課題を理解し、正しく使うための判断力と対応力を身につけられます。

生成AIで情報整理や資料作成が効率化され、人件費削減などコスト面でも大きなメリットが得られます。

生成AIを活用した戦略(競合調査や施策立案など)により、事業全体の成果を高める施策が実現できます。

生成AIリテラシーでは、人工知能(AI)・機械学習(ML)・深層学習(DL)の違いを理解し、それぞれの仕組みや特徴を正しく把握することが重要です。

生成AIが事実とは異なる、もしくは文脈にそぐわない情報(虚偽情報)を出力する現象をハルシネーション(幻覚)といいます。

人間の知能に近い人工的な知能を持ったコンピュータもしくはプログラムのこと。

AIの一分野で、人間の「学習」に相当する仕組みをコンピュータが実現。入力されたデータからパターンやルールを見つけ出し、新たなデータに基づいた識別や予測が可能。

機械学習の一種で、多層のニューラルネットワークを用いる手法。特徴量を自ら抽出し、より複雑なパターンの学習や予測が可能になる。

アメリカの弁護士がChatGPTを利用して民事裁判の資料を作成しましたが、その中に引用された航空会社を巡る複数の判例が、実際には存在しない偽の判例だった。

日本で4番目に長い川をChatGPTに尋ねたところ「日本で4番目に長い川は、信濃川(しんあのがわ)です。信濃川は、日本の本州中部を流れる川で、長さは約367キロメートルです。日本で最も長い川は利根川で、次に多摩川、そしてその次が石狩川です。信濃川は、日本の川の中で4番目に長い川として知られています。」との回答が得られました。

生成AIは必ずしも正しい回答をするわけではありません。また、画像生成AIや動画生成AIを利用することで、知らないうちに著作権侵害をする可能性もあります。

生成AIリテラシーを持つことで、生成AIを業務利用した際に起こる可能性があるリスクを正しく理解しましょう。

プロンプト(生成AIへ指示する文章)を工夫することで、ハルシネーションは回避できます。

生成AIが事実と異なる情報を作り出す現象です。出力内容は必ず人が確認し、正確性を保つ必要があります。

学習元の著作物に類似した生成物は、著作権侵害の対象となる可能性があります。使用時には十分注意しましょう。

社内情報や個人データを生成AIに学習させると、意図せず情報が外部に漏れる恐れがあります。慎重な対応が必要です。

生成AIは、事務処理、データ集計、会議記録、リサーチ、マーケティングなど、幅広い業務で活用されています。ChatGPTには、毎朝8時に特定情報を送る「タスク機能」や、Google Geminiを自在に拡張できる「Gems(ジェム)」などがあり、機能や精度は日々進化し続けています。

定型業務の自動化やデータ分析による業務改善、迅速な意思決定により、業務時間を約30%削減するなど、生産性の向上が期待できます。

新規事業のアイデア発想や既存サービスの価値向上、新たなビジネスモデル構築など、企業の創造力を高める取り組みが可能になります。

生成AIリテラシーを根付かせることで、DX推進による市場での優位性の確立や、データに基づく意思決定を行う組織文化の構築が実現します。

生成AI倫理や情報セキュリティ、法令遵守などに対する意識が高まり、リスクマネジメント体制の強化と企業の信頼性向上が見込まれます。

生成AI時代に求められる実践的なスキルを習得することで、変化に対応できる人材としてキャリアアップが期待できます。

生成AIを活用することで単純作業から解放され、業務負担が軽減されると同時に、より創造的な業務へ集中できるようになります。

新しい技術を学ぶ過程で得られる達成感や、会社からの支援による成長実感が、社員の意欲やエンゲージメントを高めます。

生成AIを活用した顧客データの分析により、ニーズに応じた提案活動が可能となり、営業の質や成果の向上が見込まれます。

アイクラウド人材育成サービスの生成AIリテラシー研修は、貴社のご状況に合わせてカリキュラムを構築し、生成AIリテラシーの底上げをするための教育をご提供いたします。

AIの基礎から倫理・法的側面、活用事例、ツール操作まで網羅的に学習。

座学だけでなく、ワークやケーススタディで実務に活かせる力を育成。

業種や課題に応じて、内容・日数を最適化した研修プランを設計します。

研修前後の理解度テストで成果を数値化し、個別にレポートとしてご提供。

| 研修名 | 生成AIリテラシー研修 | ||

|---|---|---|---|

| 研修概要 | 生成AI時代を生き抜く組織へ変革。生成AIリテラシーとは、AIを正しく使いこなすための知識や判断力を指し、その知識や技術を習得するために、基礎から学び、企業に浸透させる人材育成トレーニングです。 | ||

| この研修で学べること | 生成AIの基本概念、活用における注意点、ChatGPTやGemini、Copilotなどを利用したプロンプティングなど | ||

| 到達目標 |

|

||

| 対象者 | 全社員、管理職、リーダー、営業・マーケティング、新入・既存社員など | 受講方法 | 集合研修(貴社会議室または会場)、またはオンライン研修(全国どこでも参加可能) |

| 研修の実施日 | ご要望、ご相談ください | 研修の想定時間 | 3時間〜12時間(内容や目的に応じて調整可能) |

| 利用する生成AIツール | ご相談ください(ChatGPT、Gemini、Copilotなど) | 講義資料 | 貴社オリジナルの講義資料を作成し、PDFにてご納品いたします |

| 効果測定 | 研修実施前と研修実施後に理解度テストを実施し、個々の理解度を定量的に把握しレポートいたします。 | ||

日時・日数・形式(オンライン/対面)を柔軟に調整し、貴社独自の目的に沿ったカリキュラムをご提供します。

| 概要 | 中項目 | 詳細 |

| はじめに | 代表的な生成AI系資格/学習コンテンツ | 資格:Google Generative AI Leader(生成AIリーダー認定資格) |

| 資格:GUGA 生成AIパスポート | ||

| 資格:JDLA G検定(ジェネラリスト検定) | ||

| 学習(コース修了証明書):Google AI Essentials | ||

| 生成AIはじめの一歩 | 人工知能(Artificial Intelligence)とは | AI(Artificial Intelligence)とは |

| 参考:AIの歴史(第1次AIブーム、第2次AIブーム、第3次AIブームの遷移) | ||

| 参考:生成AIの変遷 -技術進歩と規制議論の広がり- | ||

| 知能をもたらす2つの仕組み(ルールベースと機械学習) | ||

| 機械学習の手法①:教師あり学習(Supervised Learning) | ||

| 機械学習の手法②:教師なし学習(Unsupervised Learning) | ||

| 機械学習の手法③:強化学習(Reinforcement Learning) | ||

| AI(Artificial Intelligence)とML(Machine Learning)とDL(Deep Learning) | ||

| ニューラルネットワークとは | ||

| 生成AI(Generative AI)の概要と留意点 | 生成AI(Generative AI)とは | |

| 大規模言語モデル(LLM:Large Language Models) | ||

| 生成AIでできる7つのこと(ユースケース)①:概要 | ||

| 生成AIでできる7つのこと(ユースケース)②:詳細 | ||

| テキスト生成AIの文章を対外的書類に利用する場合 | ||

| 生成AI活用における肖像権について | ||

| プロンプトエンジニアリング | プロンプトとは | |

| プロンプトエンジニアリングとは | ||

| プロンプト作成のコツ | ||

| Zero-Shotプロンプティング | ||

| Few-Shotプロンプティング | ||

| Few-Shotプロンプティングの例 | ||

| ロールプロンプティング | ||

| プロプティング手法を組み合わせる | ||

| アウトプットをより良くするための考え方 | ||

| 目的に合わせて使い分ける(パーソナライズ指示/プロジェクト) | ||

| ハルシネーションとは | ||

| ハルシネーションの例 | ||

| 人間参加型(Human-in-The-Loop:HITL)アプローチとは | ||

| 代表的な生成AIツール | 代表的な生成AIツール | |

| 生成AIカオスマップ(2024年11月 ノーコード版) | ||

| 参考:生成AIカオスマップ(2024年11月 ノーコード版) | ||

| OpenAI ChatGPTとは | ||

| Open AIのAIサービス | ||

| Google Geminiとは | ||

| Microsoft 365 Copilotとは | ||

| Perplexity(パープレキシティ)とは | ||

| Anthropic Claudeとは | ||

| Genspark | ||

| Google GeminiとNotebookLM | Geminiのバージョン/機能比較 | |

| Geminiのカスタマイズ機能「Gems」とは | ||

| Geminiのカスタマイズ機能「Gems」でできること | ||

| 「カスタムGem」で繰り返し行う指示の作成をする | ||

| 参考:Deep Researchとは | ||

| 参考:【Gemini活用例】マーケティング業務① | ||

| 参考:【Gemini活用例】マーケティング業務② | ||

| Google NotebookLMとは | ||

| Google NotebookLMの活用例 | ||

| 参考:Google NotebookLM(無料版と有料版比較) | ||

| Google NotebookLMの基本画面(パソコン) | ||

| Google NotebookLM:ソースの種類 | ||

| Google NotebookLM:チャットとStudio | ||

| Google NotebookLM:音声概要のカスタマイズ機能 | ||

| Google NotebookLM:チャットの設定 | ||

| ChatGPTの機能とカスタマイズ設定 | ChatGPTのバージョン変遷 | |

| ChatGPTを自分に合わせてカスタマイズする①【設定編】 | ||

| ChatGPTを自分に合わせてカスタマイズする②【設定項目】 | ||

| ChatGPTのコネクター設定(他アプリとの連携) | ||

| ChatGPTのタスク機能について | ||

| ChatGPTのタスク機能の例 | ||

| ChatGPTのタスク機能の作成方法 | ||

| ChatGPTのタスク機能のできることとできないこと | ||

| ChatGPTの事前設定:セキュリティ | ||

| ChatGPTのプロジェクト機能 | ||

| プロンプティング実践 | 新しいチャットと連続チャット | |

| 校正演習:文章の校正、校正箇所の確認 | ||

| 校正演習:プロンプト生成上のリスクや注意点 | ||

| 文章整理演習:文章の整理(句読点や段落の区切り挿入) | ||

| 文章整理演習:プロンプト生成上のリスクや注意点 | ||

| 要約演習:文章の要約 | ||

| 話者設定演習:ペルソナ設定の変更 | ||

| 話者設定演習:文章を会話のやりとりへ変換する | ||

| その他演習:例え話で理解を深める | ||

| その他演習:メール文章の作成 | ||

| メール文を作成する上でのリスクや注意点 | ||

| プロンプト作成/出力事例 | プロンプト作成事例:ターゲット顧客のペルソナ分析① | |

| プロンプト作成事例:ターゲット顧客のペルソナ分析② | ||

| ターゲット顧客のペルソナ分析のアウトプット例① | ||

| ターゲット顧客のペルソナ分析のアウトプット例② | ||

| ターゲット顧客のペルソナ分析のアウトプット例③ | ||

| プロンプト作成事例:広告文の作成と最適化① | ||

| プロンプト作成事例:広告文の作成と最適化② | ||

| 広告文の作成と最適化のアウトプット例 | ||

| プロンプト作成事例:バナーの構成案作成① | ||

| プロンプト作成事例:バナーの構成案作成② | ||

| バナーの構成案作成のアウトプット例① | ||

| バナーの構成案作成のアウトプット例② | ||

| バナーの構成案作成のアウトプット例③ | ||

| Google Generative AI Leader Examに出題される用語 | グラウンディング(Grounding)とは | |

| 推論モデル(ReActプロンプティングと思考連鎖プロンプティング) | ||

| RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)とは | ||

| RAGの仕組み | ||

| 知識のカットオフ(knowledge cut-offs) | ||

| バイアス(Bias/偏見)とは | ||

| Googleの用途別AIツール | ||

| Google AI StudioとVertex AI Studioの違い | ||

| Google AI Studioとは | ||

| Google AI Studioの基本設定 | ||

| Google AI Studioの詳細設定(Advanced Settings) | ||

| Vertex AI Studioとは | ||

| Gemma(ジェマ)とは | ||

| 便利なツールやウェブサイト | 便利なサイト:天秤.AI | |

| 便利なサイト:教えて.AI | ||

| AIに関するポータルサイト:AIsmily | ||

| AIやDXに関する専門メディア:AINOW(エーアイナウ) | ||

| AIツール一覧(https://romptn.com/tools) | ||

| 日本発AI検索エンジン「Felo(フェロ) https://felo.ai/」 | ||

| Gensparkブラウザ(AIブラウザ) |

※最新の内容を反映させるため、カリキュラム内容が変更される場合がございます。

体系的でわかりやすい、貴社独自のオリジナル講義資料を使って解説します。

生成AIの最新動向に即した内容を、貴社の業務や人材レベルに合わせて学べるようカリキュラムを構築しています。

AIリテラシー研修は「リスキリング助成金」の対象です。申請のサポートも行っており、コストを抑えて導入が可能です。

助成金を利用することで、研修費用の負担を大幅に軽減できます。

【中小企業の場合】1名あたり213,000円が助成されます

すべて開く

生成AIの定義や仕組み、得意/不得意を理解し、生成AI利用時のリスク管理や実践的な活用法まで学ぶ法人向け人材育成プログラムです。

経営層・管理職・新入社員など役職や経験を問わず、生成AI導入・活用を検討するあらゆる企業・組織に適しています。

はい。オンライン・対面どちらにも対応しています。貴社のご要望に合わせて、時間や進行スタイルも柔軟に調整可能です。

事前に打ち合わせを行い、貴社の業種や業務に合わせたテーマを取り入れたオーダーメイド型カリキュラムをご提供します。実務に直結する内容で構成されます。

標準コースは1〜2日間(6〜12時間)です。集中型・分散型など、ご希望に合わせたアレンジが可能です。

はい。オープン研修(公開日程で実施)であれば、1名さまからのご参加が可能です。少人数でのご参加にも対応しています。

はい。以下のような研修と組み合わせることで、デジタルに強い人材育成をより効果的に行えます。

内容や日数、ご参加人数によって変動します。お見積りは無料ですので、お気軽にフォームからお問い合わせください。

はい。生成AIリテラシー研修は「リスキリング助成金」の対象です。申請に必要な書類のご案内・サポートも行っております。

特別な知識は不要です。プログラミング経験がなくても、AIの基礎から丁寧に学べる内容ですので、新入社員でも安心してご受講いただけます。

はい。可能でございます。詳しくは2026年新入社員向け生成AIリテラシー研修のウェブページをご参照ください。

お電話(03-6863-4805/平日10:00〜17:00)または、お問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

研修に関するご相談、お見積りのご依頼など、下記までお問い合わせください