2024年2月にGoogle社によって発表されたGeminiが注目を集めています。2023年3月にリリースされた旧Bardから大幅な進化を遂げ、名称変更されたことも話題です。生成AIの進化には目覚ましいものがあり、たった1年でも状況が一変するのが当たり前のようになっています。そこで今回は、Geminiとは何かという基本的な知識や特徴、料金プランの選び方について見ていきましょう。

Geminiとは? Gemini(ジェミニ)とは、Google社によって開発された生成AIです。テキスト生成を中心とする対話型の生成AIといえば、OpenAI社のChatGPTをはじめとして、Microsoft社のCopilpt、Anthropic社のClaude、X社のGrokなどがよく知られているところでしょう。

こうした生成AIは、事前に学習したデータをもとに簡単な作業や照合などをする従来のAIとは異なり、ディープラーニング(深層学習)やNLP(自然言語処理)、LLM(大規模言語モデル)などの技術を使って、既存ではなく新しいコンテンツを生成します。

そのようなAIサービスの源流は、Google社の場合、2016年に発表されたGoogleアシスタントから始まっています。スマホのAndroid端末に向かって「OK, Google」という合図でスマホに指示を出していた方も少なからずいらっしゃったことでしょう。それが2016年5月からのことでした。

そこから約7年後の2023年3月に、Google社はBardを発表します。BardはChatGPTのような対話型AIサービスで、2023年5月から日本語サービスを開始しました。当時はChatGPTが旋風を巻き起こしていましたので、同じように話題にはならなかったものの、Google社による生成AIとして、認知が広がっていきました。

そして2024年2月に既存のGoogleアプリとの連携を強化したGeminiがリリースされました。3ヶ月後の2024年5月に実施されたアップデートで多言語に対応し、日本語版もリリースされました。

GoogleアシスタントからBardを経てGeminiへと進化し、現在に至っています。その大きな特徴はテキストや画像といった複数のデータを統合的に処理できるマルチモーダル機能とGoogle アプリとの連携といえるでしょう。そこで次章からは、Geminiの特徴を取り上げます。

Geminiの特徴 Geminiとほかの対話型生成AIとの大きな違いは、以下の点にあるといっても過言ではありません。

マルチモーダル機能

長文処理能力

高度な推論能力

Google Workspaceやスマホ作業での生産性向上

マルチモーダル機能 マルチモーダル機能とは、テキストや画像、音声、動画といった複数の情報を統合して処理する能力を指します。音声や動画の文字起こしをしたり内容を要約したりすることも可能で、業務の省力化や時短に大きく貢献するでしょう。

たとえば、商品案内やプレゼンテーションのような画像やグラフなどが含まれる資料を、より深く正確に理解し分析できます。インターネット上に公開されている資料であれば、前年度比や直近5年間の推移なども、瞬時にまとめてくれるでしょう。

音声や動画の内容を指定の文字数で要約させることもできますし、当日の説明に使われた資料と合わせて議事録などを作成させるのも非常に短時間で済ませられます。

出力はモデルによって違いがあり、テキストまたは音声となっています。モデルとバージョンの違いについては、次章で取り上げます。

長文処理能力 Geminiの特筆すべき特徴のひとつに、長文処理能力があります。Gemini 2.5 Proではおよそ100万トークンという単位での長文処理が可能です。トークンとは情報処理量の単位だとご理解ください。1トークンは約4文字で、100個のトークンが英語で約60~80文字とされています。

入力トークンと出力トークンには差があり、Gemini 2.5 Proの入力は前述のとおり約100万トークン(英語で400万字)で、出力は6万5000トークン(英語で26万字)です。入力の100万トークンは日本語に換算すると200万字ですので、その量の多さを想像していただけるのではないでしょうか。

高度な推論能力 Geminiには、高度な推論能力があります。推論能力とは、生成AIの基本ともいえる能力で、自然言語処理能力の高さを意味します。誤解を恐れずごく簡単に説明するならば、ひとつの文章を単語(トークン)に分解し、その意味や後に続く可能性の高い単語から文章の意図を推測して理解するという仕組みです。

長文になれば、文全体の意味合いや前後との関係、段落全体の意図など、さらに難易度は上がります。そういった推論能力の向上に大きく寄与したのが、Google社が開発したTransformer(2017年6月)やBERT(2018年10月)だといわれています。なお、BERTはGoogleの検索エンジンに採用されています。

そこからさらに進化した自然言語モデルを搭載しているのが、Geminiです。

Google Workspaceやスマホ作業での生産性向上 Geminiは、AIチャットボットとしての対話型の情報提供サービスはもちろんのこと、後述するGoogle WorkspaceアカウントまたはGoogleアカウントでの作業を大幅に効率化します。

Gmailではメールの下書きや返信案の作成、Googleドキュメントでは要約やリライト、Googleスプレッドシートではデータ分析やグラフ作成、Googleスライドでは画像生成のような資料作成のアシストなどが可能です。

スマホの場合、Androidに限らずiPhoneでもGeminiを利用できます。音声や画像にも対応しているため、スマホで撮影した写真の説明をGeminiに提案してもらうといった使い方ができますので、SNS投稿などに役立つでしょう。

Geminiの料金プラン Geminiの料金プランは、利用しているGoogleアカウントによって異なります。Googleアカウントには2種類あり、個人向けと法人向けとにわかれています。

個人向け:Googleアカウント

法人向け:Google Workspaceアカウント

個人向けのGoogleアカウントと法人向けのGoogle Workspaceアカウントとの大きな違いのひとつは、独自ドメインを持てるかどうかです。Googleアカウントの場合、メールアドレスは「***@gmail.com 」という統一されたドメインになりますが、Google Workspaceアカウントでは「***@companyname.com」のようにドメインに自社名を用いることができます。

もし、個人向けのGoogleアカウントをお持ちでない場合には、こちらから作成しましょう。アカウント開設後、Geminiを使えるようになります。

Googleアカウント作成https://www.google.com/intl/ja/account/about

Googleアカウント用プラン(個人向け) GoogleアカウントでGeminiを利用する場合、フリープラン(無料)を含めて全部で3つのプランがあります。ほかの2つは有料プランです。

フリープラン:無料

Google AI Proプラン:月額2,900円

Google AI Ultraプラン:月額36,400円

Googleアカウントでの利用できるのは、有料や無料を問わず、すべてGeminiアプリです。無料版ではGemini 2.5 Flash、Proプランでは2.5 ProとDeep Research、Ultraプランでは2.5 ProのDeep Thinkを上限まで利用できるという違いがあります。

また、有料プランでは、Flowという映像制作ツールや前回の記事でご紹介したNotebookLMの利用上限の引き上げ、追加ストレージなどが提供されます。なお、AI Proプランは初月無料、AI Ultraプランは3ヶ月間18,000円で利用可能です。

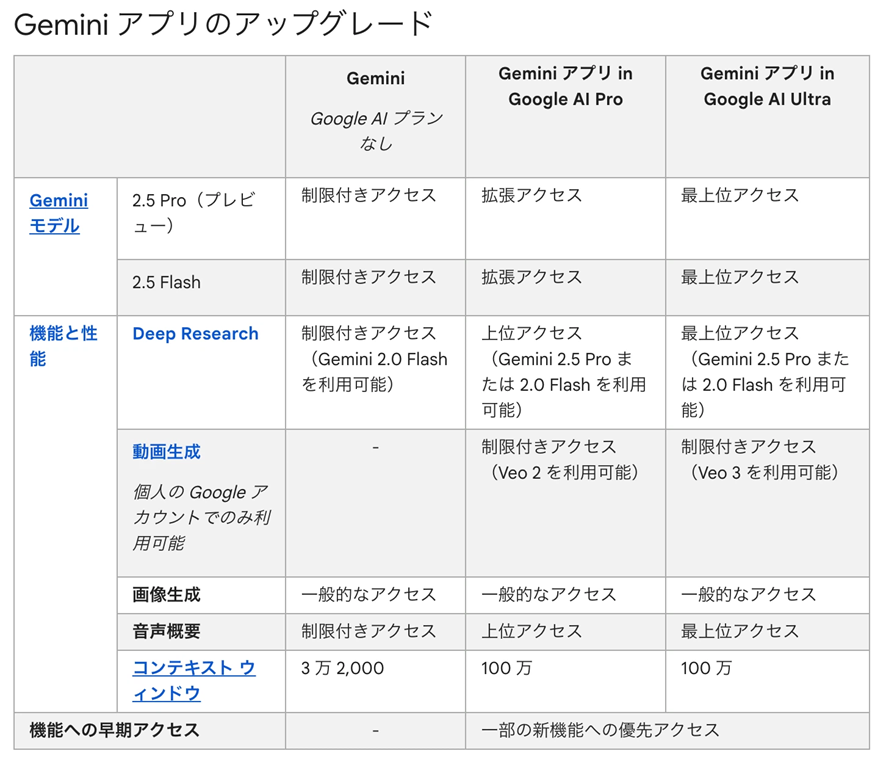

Geminiの公式アカウントに、Googleアカウント向けの3つのプランの比較表がありましたので、ご紹介しておきましょう。

Gemini公式アカウントより引用 それぞれのプランの詳細は、こちらをご確認ください。https://one.google.com/ai?g1_last_touchpoint=61&g1_landing_page=65&utm_source=gemini&utm_medium=web&utm_campaign=mode_switcher

Gemini フリープランは、Googleアカウントがあれば、こちらからすぐに始めることができます。https://gemini.google.com

Google Workspaceアカウント向けプラン(法人向け) Google Workspaceアカウントを利用している場合には、Google Workspaceアカウント用のプランを利用します。法人向けに、より高度な機能や強化されたセキュリティが実装されている有料プランです。2025年6月時点で、4つのプランがありますので見ていきましょう。利用料金は、1年契約を選択した場合の1ユーザー当たりの月額です。

Business Starterプラン:月額800円

Business Standardプラン:月額1,600円

Business Plusプラン:月額2,500円

Enterpriseプラン:月額3,980円

ここに挙げた4つのプランはいずれも有料ですが、利用できるGeminiに違いがあります。Business Starterプランの場合はGeminiアプリで、ほかの3つのプランではより高性能なGemini Advancedが利用可能です。Business Standardプラン以上の大きな違いは、NotebookLMを含むGoogle Workspaceで利用できる機能の差だといえます。

具体的には、ビデオ会議の参加人数の上限やセキュリティ、サポートの手厚さ、Googleドライブの追加ストレージ容量、NotebookLMの音声生成の件数上限などが、上位プランになるほど大きくなります。

それぞれのプランの詳細は、こちらをご確認ください。https://workspace.google.com/pricing?hl=ja

どのプランもトライアルが用意されていますので、まずはお試しから始めてみてはいかがでしょうか。

料金プランの選び方 Geminiのプランは、個人向けGoogleアカウントユーザーなのか、法人向けGoogle Workspaceユーザーなのかで選び方が変わります。

個人事業主や小規模事業者といったGoogleアカウントユーザーの場合、コンシューマ向けの3つのプランの中から選びます。こちらにはフリープラン(無料プラン)があり、より高度な機能を使いたい場合に有料プランへの申し込みが必要です。

企業ドメインを持つGoogle Workspaceユーザーの場合、無料プランはありません。有料プランのみとなります。ポイントとなるのは、Geminiアプリの範囲でよしとするか、最新のGemini Advancedを利用したいかです。

GeminiアプリでよければStarterプラン一択です。Gemini Advancedの場合は、Business Standard以上のプランが必要で、Google Workspaceで使える機能に応じてプランを選んでいくという流れになります。

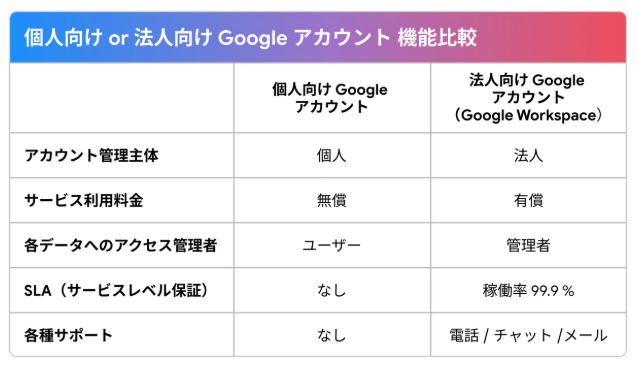

Gemini公式アカウントにプラン選びの参考になる比較表がありましたので、ご紹介しておきましょう。

Gemini公式アカウントより引用

まとめ Geminiとは、Google社の生成AIの最新版で、ChatGPTと同等かそれ以上ともいわれる機能を持つものです。マルチモーダル機能という、テキストや画像、音声、動画といった異なる情報を同時に処理し、総合的に理解する能力を備えています。

生成AIを業務に取り入れたいと考えている場合、まずはGeminiのフリープランまたはBusiness Starterプランから始めてみてはいかがでしょうか。今後も進化が続いていくであろうGeminiを、用途やニーズに応じたプランでいち早く取り入れることが、AI活用の第一歩となることでしょう。